先日、お楽しみ会に向けて、年長児と舞台背景の仕上げを行いました。

今年の年長児は「ききみみずきん」です。

劇中に殿様が出てくるシーンがあるので、お城が必要になり、城の土台は私が作り、

城の屋根、外壁、石垣などの色は子ども達と塗ることにしました。

絵の具と筆、パレットを準備し、5人の子ども達と塗る作業に取り掛かる前にこんなことを聞きました。

「今から、お城を塗るけど・・・何色にする?」

すると・・・

「みどり!!」

「えっ!?」

聞いた瞬間、私と年長児の担任は固まりました。

私も、絵の具は黒、白と天守閣の黄色くらいしか用意しなかった・・・と言うか、

屋根瓦は黒で外壁は白で、石垣は灰色と勝手に思い込んでいいたので、「緑」と聞いて驚きました。

「いやいや、緑の屋根の城って(笑)どこのお城?」

とディズニーランドの城と勘違いしたのかな?と聞くと・・・

「名古屋城」

「・・・確かに!!緑だわ!!!」

そう、名古屋城の屋根は緑なんですよね。

年長の担任に話を伺うと、名古屋城と答えた園児は歴史が大好きで、お城がとても好きなようです。

担任の先生はすぐに名古屋城の写真を印刷をしてきてくれて、それを見ながらみんなで塗り始めました。

久しぶりに子ども達と関わって、一緒に製作をしましたが、自分の刷り込みに反省した瞬間でした・・・。

(報告者 山下祐)

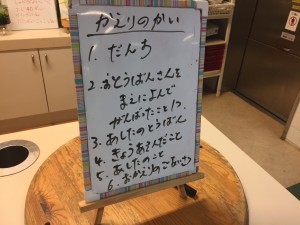

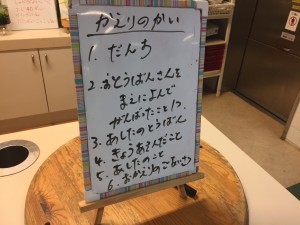

何をしているかと言うと

帰りの会です

「皆の前でダンスをしたい」とすいすい組(5歳児クラス)の子どもたちから声があったので、それならばと任せてみることにしました。

集まった友だちの関心をダンスでこちらに向けた後、

今日の当番を前へ

「今日がんばったことは何ですか?」

「野菜(の配膳)です」

最後の子にマイクを向けた後、

「今日は、散歩が楽しかったです。」

「校庭開放が楽しかったです。」

など、プログラムに沿ってそれぞれに思いついたことを言っていました。

明日の予定を話し、最後の挨拶へ。

驚いたのは、それまで話を聞いていたような聞いてなかったような子も、

椅子をしまって立ち上がります

「先生さようなら、皆さんさようなら」

最後は見事に全員で締めくくられました。

ブログ『臥竜塾』2018年10月21日『ハリスの考える進化9』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

子育て神話では、子どもは空虚な脳をもって生まれ、親はそれを満たす義務がある、と考えます。いわゆる子どもは白紙で生まれ、そこに絵を描いていくのが親の義務であるという考え方が子育て神話を生み出しているようです。ハリスは、どう考えているのでしょうか?もちろん子どもたちは親から学ぶと言います。しかし、学ぶのは親からだけではありません。人間の子どもとして学ぶべきことは生まれてから学ぶことがほとんどですが、親がその学びを独占的に与えることがいかに不条理か、もっともな進化論的な理由があると言います。長期的に見たときに、親に感化されすぎることが子どもにとって好ましくないという理由は四つあると言うのです。

第一に、行動遺伝学者ディヴィッド・ロウが指摘しているそうですが、子どもが親からのみ学習するようになれば、彼らは同じ社会の他のメンバーたちによる有益で斬新な考えを知らぬまま過ごすことになります。便利で新奇なものは年配者よりも若者が考案することが多く、その点では先輩からだけでなく同輩から学ぶべき点も多いのです。同輩から学ぶものはより時節に合った現状にふさわしいものである場合が多いのです。

子どもたちが話を聞いてくれない時は面白い話をしてない時、と塾長から教わったことが思い出されます。年配者である保育者は子どもたちの時代から20年以上遅れていると考えることもでき、タメになるようなことを言うこともできるかもわかりませんが、それ以上に子どもたちが興味をもって聞けるような工夫が必要であることを改めて感じます。

「同輩から学ぶものはより時節に合った現状にふさわしいもの」なるほど子どもたちは自然にそれを行い、受け手は自然にそれを受け止めます。保育者は、指導したり、握った主導権をかざしたりするのではなく、子ども社会に入り込む、お邪魔するといったイメージでも間違いではないのかもわかりません。

(報告者 加藤恭平)

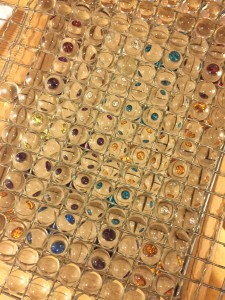

秋を感じよう、ということで、

可愛いですね

散歩先で拾ってきたどんぐりをクラスの先生が考えてコマにしてくれました。

ネックレス

ケーキ、マカロン

装飾に

コルクボードのところになんて書こうか、先生が子どもたちに尋ねると「ケーキづくりたのしかったよ、はどう?」と返ってきたり、とても楽しい様子です。

すると先日、ネックレスにしていたどんぐりがとれてしまったらんらん組(4歳児クラス)の子がいました。

接着剤をつけてあげようとしていると、ごっこゾーンのドレスの背中のチャックを上げてほしい、と数人から依頼がきました。

少し待っててね、と声をかけ、急いで接着剤を、としていると、らんらん組(4歳児クラス)の子がその子たちのチャックを全部閉めてくれたのです。

「やって、と子どもが頼んできた時に、すぐにやってあげる方がやってあげる子に育つ。大人をモデルにして子どもは育つから」

「やり方を教えてあげることもある。それだと自分でできるようにはなるけれど、やってあげる子には育たない」

幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿「自立心」の中で塾長が教えて下さった自立の考え方、それがそのまま目の前に起きた出来事と重なるように思え、感動しました。

ブログ『臥竜塾』2013年3月14日『自立的に行動する』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

生きるうえで必要な「自立」ほど、その定義があいまいなものはないような気がします。というのは、生きる力というものは、時代によって変わってくるからです。また、時代によって求められる力も変わってくるからです。人は、長い進化の過程で、その時代を生き抜く力をつけてきました。恐竜と戦い、多民族と戦い、飢饉と戦い、そして、戦争のような同じ人間同士が戦う時代がありました。それは、今でも世界の中では起きています。また、その戦いは、成績で他の人と、会社で他の会社と行うこともあります。多くの時代は、それらの戦いに勝つための力が必要でした。しかし、どうも、ヒトは闘うことで、戦いに勝つことでだけでは生きてこなかったようです。

現在、人が生きていくうえで必要な能力は、EQ力であり、キー・コンピテンシーなのです。EQ力についてしばらく置いておいて、キー・コンピテンシーについて、その具体的な内容をOECDが提案する内容から考えてみたいと思います。

まず、自立についてですが、以前から、私は、自立とは「一人で、無人島で生きていく力」ではなく、「社会の中で、自分の役割を持って生きていく力」であると思っています。それは、OECDでも指摘しているところです。三つのカテゴリーの一つである「自立的に行動する能力」について、「自立とは孤独のことではなく、むしろ周囲の環境や社会的な動き、自らが果たし果たそうとしている役割を認識すること。」としています。まさに、私が以前から提案していることと同じです。

「自立とは、自分一人でなんでもできるということではなく、社会の中で役割をもって生きていく力のこと」

枝にかけて乾かしていると塾長がその前を通られ、この出来事を伝えました。

いただいた一言が何とも印象深いものでした。

「それでは、これからもやってあげて下さい」

(報告者 加藤恭平)