海外の方が見学に来られると、とても驚かれる光景があるそうです。

食後、自分で自分のバッグのところへ来ます。

入れたそうにしているところをクラスの先生が少し手助け。

すると、

自分で入れます。

思わず先生も拍手。

気持ち、とてもわかりますね。

移動の主役が伝い歩きなこの子も、自分で来ます。

先生がバッグの口を開けてあげると、

自分で入れます。

ちなみにフックにはこのように自分の顔写真と名前が書かれています。

藤森先生から聞いていたのは「1歳児クラスの子が自分で支度をする姿に海外の見学者の方は驚く」ということだったのですが、この子たち、0歳児クラスの子たちです。

なぜこのような姿になるのか、まもなく13年目に入られます藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年8月8日『関係性をもとに』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「乳児が学習する仕組みについて、『顕示』を示すシグナルと『参照』を示すシグナルとの組み合わせによる『自然な教授法』という枠組みを提唱しているそうです。たとえば、物の名前を教える場合、教える側の大人は、まず赤ちゃんにアイコンタクトをしたり、呼びかけたりといった顕示行動を行い、続いて対象物を見たり、指さししたりといった検証行動を行なった後に、対象の名前を言います。教わる側である赤ちゃんは、顕示行動に注意を向けることによって教育の場面に対する準備を行ない、参照行動に従って教わる対象を固定し、発話から物の名前を言うという続く行動を、対象に関する知識として学習するという能力を備えているということがわかっているということのようです。」

赤ちゃんと呼ぶには成長段階を多分に経た子どもたち(前半の子当時約1歳3ヶ月、後半の子当時約1歳1ヶ月)ですが、0歳児クラスの子どもたちもこのような学習のプロセスを経て、あのような姿に育っていっていることを想像させます。

しかし、ここで興味深いのは、クラスの先生方の共通理解として「きっと1歳児クラスの子どもたちの姿を見ているからだろう」という推測が自然と成り立つ、ということです。

日頃から行動を共にしている0歳児クラスの高月齢の子どもたちと1歳児クラスの子どもたちによる朝の会の風景。

この日0歳児クラスの子どもたちの名前を呼んでくださっているのは1歳児クラスの先生です。

嬉しそうに手を挙げる当時約11ヶ月の女の子。

クラスの担任の先生だけでなく、また年齢別の枠組みの中だけでない日常が、実は大きな影響を子どもたちに与えている、とは言えないでしょうか。

『臥竜塾』ブログ2017年8月8日『関係性をもとに』では林創氏の著書に触れ、ダン・スペルベル氏(人類学者、言語学者、認知科学者)また、心理学者マイケル・トマセロ氏の研究内容について書かれています。対大人との関係性に焦点が絞られているのは、赤ちゃんの発達心理についての研究ですので当然と言えば当然なのでしょう。ですが、子ども社会における育ちの大きさというものを、現場の先生方は自然と共通理解されている、ということが、個人的には何かとても大きな出来事のように思えてくるのです。

そんな風に考えていたら、また別のある日、0歳児クラスの子が興味深い姿を見せてくれました。

(報告者 加藤恭平)

同じ玩具を持って遊ぶちっち組(0歳児クラス)の二人。

写真左手の子(黄色い服をきているので以下黄ちゃん)は最近ずり這いができるようになったばかり、写真右手の子(花柄の服を着ているので以下花ちゃん)はおすわりが安定してきたところ、といった発達段階の二人。同じ玩具をもって嬉しそうにしていました。

花ちゃんは黄ちゃんが気になる様子。

視線を送りつつ、玩具を振ったりしながら遊んでいます。

(ほら、同じだね!)

と言わんばかりに玩具を黄ちゃんの近くで振る花ちゃん。

それに応えるように玩具を振る黄ちゃんです。

と、その時。

(あ。)

玩具が手から離れてしまいました。

ここからがとても興味深いものでした。

一生懸命に手を伸ばす黄ちゃんを花ちゃんはじっと見つめています。

一端体勢を整えようとする黄ちゃんから視線を外さない花ちゃん。

その視線は、相手を気遣うような色をして見えます。

ずり這いを始めたばかりの黄ちゃんではあります。その動きにぎこちなさはあれど、この距離にある玩具を取りに行けないわけではないと考えられます。その辺りを思ってか、はたまた自分はお座りから動けないことを把握しているからか、花ちゃんは黄ちゃんを見守ることに徹するかのようです。

うー。うー。(取りたい。けど取れない)

そんな葛藤を数秒ほど表出した後、再び振り帰る黄ちゃんに、

花ちゃんは微笑むのです。

その微笑みに応えるように、(取りたい。けど取れない)そんな思いを表現するかのような黄ちゃんの声が一瞬やみます。

そして、数秒後、

上体を起こし、

花ちゃんの方へずり這いで近づきつつ、

体を玩具の方へぐいっと近づけて、

いよいよ玩具にその手を届かせるのです。

12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年6月4日『乳児の理解』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「1歳半頃までに、意図や欲求、知識状態といった他者のさまざまな心の状態について反応できることが、発達心理学の研究で示唆されているそうです。」

花ちゃんの励ましともとれる微笑みが黄ちゃんの背中を押したのではないか、という着想も、最近の乳児研究に触れる中で、単なる妄想ではないのではないか、という思いが湧いてくるところです。

そして、もう一点注目したいのは、黄ちゃんが自分の気を逸らしながら玩具に手を伸ばそうとする、その気を逸らそうとする対象に花ちゃんという存在があるということです。これは現代社会においては、子ども社会、保育園という環境なしでは生まれにくいものではないでしょうか。

さて、玩具にいよいよ手を伸ばした黄ちゃん。更なる対象に出会うことになります。

(報告者 加藤恭平)

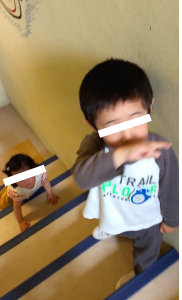

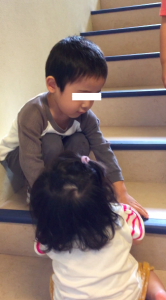

ある日の朝、

お部屋がこんな風になっていました。

ちっち組(0歳児クラス)の子どもたちが嬉しそうに登ったり降りたりをしていました。

「階段のところへ行ってみようか♪」

クラスの先生の発案で、階段登りをしてみることに。

12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2007年11月4日『光』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「私たちが保育している幼児の姿は、何度も何度も歩いている姿です。その歩き方は、ヨチヨチであり、未だしっかりと腕も振られていないかもしれません。しかし、それはそのあと、自分の足で歩き始めるときのための練習でもあるのです。また、その未熟の歩き方からも、その子の将来の見通しを立てていかなければなりません。(中略)それでも歩いていれば転ぶこともありますし、何かにぶつかることもあります。転ばないように石をどけてしまうとか、転んではいけないと思ってすぐに抱き上げてしまっては、歩くことを学んでいることにはなりません。転んでも手をつくことができるようになったり、障害物を乗り越えて歩くことができるようになることが、何年か先に自分だけで歩くなったときに必要な知恵なのです。」

ここでは幼児について書かれていますが、乳児についても同様ですね。大きくなってから顔に傷をつくる怪我をする子が増えていると聞きますが、乳児期にずり這いやハイハイをしっかりと経験してこなかったことに要因があるのではないかと、以前から言われています。転んだ時に咄嗟に出るはずの手が出てこないのかもわかりませんね。

そんなことを思いながら子どもたちと階段へ出て行きました。

登ってみるともちろん個人差があり、速い子とゆっくりな子といます。

「がんばれ〜♪」

先を行くグループからの応援を受けながらも、その段数の多さにでしょうか、涙が流れてきた白いTシャツの女の子(ちっち組0歳児クラス、以下白ちゃん)。

すると、白ちゃんに駆け寄る一人の男の子がいました。

そこで出会った出来事にとても感動しました。

(報告者 加藤恭平)

12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2015年9月1日『乳児と乳児の共通基盤とは?』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「私がよく講演で話しをすることに、『赤ちゃんは能動的である』ということがあります。赤ちゃんは自分で何もできないために、受動的であると思われていました。他人にやってもらうために、赤ちゃん自身は受け身であると思われていました。しかし、最近の研究では、自分でできないために、他人にやってもらうために、そこにさまざまな手段で働きかけているということが判ってきました。」

ちっち組(0歳児クラス)の職員間でそんな話題を共有した日の夕方、なるほどこういうことを指すのだろうかという出来事がありました。

写真左手の男の子が写真右手の男の子の服の袖を掴んでいます。

この写真を撮る前から積極的に写真右手の男の子に関わろうとする姿を見せてくれていた写真左手の男の子です。

何度か袖を引っ張った手が離れて腕にパタッとその手が落ちました。

その様子をじーっと見ていた写真右手の子が次の瞬間、

こっちを見て、

自分の服を引っ張ってアピールするのです。

その動作を何度か繰り返していました。

面白いですね。服を引っ張られたことをこちらに伝えたいという意図を、その行為の中に感じることができます。

更に、『臥竜塾』ブログ2015年9月1日『乳児と乳児の共通基盤とは?』にはこうも書かれています。

「それは、状況を知らせるだけでなく、要求を表わします。おなかがすいているので乳が欲しい、気持ち悪いので、おむつを替えて欲しいなどの意味が込められています。ですから、伝える相手は、母親でなくても、その要求をかなえてくれる人に対して行なわれます。」

この際の要求というのは何だったのでしょうか。服を掴まれて嬉しかったのか嫌だったのか。友だちが関わってきてくれたことを強調したかったのか、助長して欲しかったのか。それを隣で見ていたクラスの先生が、

「それ(赤ちゃんの行った行為)をどう見るか、見方によって全然(解釈が)違ってくるよね。」

と話してくれたことも印象的でした。赤ちゃんの行動におけるその現象の捉え方を藤森先生は説いているのだということを改めて思いました。

そんな視点で見ているからでしょうか、その数十分後にまた別の出来事がありました。

(報告者 加藤恭平)

ある日の朝、

お母さんとのバイバイに悲しみの表情のちっち組(0歳児クラス)の男の子。

膝の上で泣いていたのも束の間、ある光景を前に涙が止まります。

その子が見た光景とは、

そう、

誰一人として、

つられることなく、穏やかに朝のひとときを過ごすクラスの子たちのいる光景でした。

12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2016年3月21日『ホットからクール』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「ホットな情動をクールにする方法として(中略)私たち集団で子どもたちを保育している現場として、クールダウンするために、他の子どもの存在、子ども集団の力が影響することが大きいような気がします。」

そうして次第に涙も止まり、

遊びへと移っていく、たった6分間の出来事でした。

(報告者 加藤恭平)

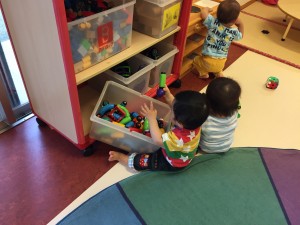

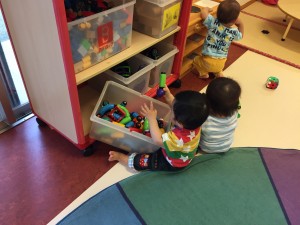

ぐんぐん組(1歳児クラス)の部屋で遊ぶちっち組(0歳児クラス)の3人。

星の模様の服を着た男の子(以下星くん)が磁石の玩具を出すと、それを合図と言わんばかりに一斉にその玩具に向かっていました。

他の玩具に目移りしない不思議さに思わず写真を撮ろうとカメラを向けると、興味深い光景に出会うことが出来ました。

「カチンッ」

写真一番奥の子(水色の服を着ているので以下水色くん)の磁石の玩具同士がくっついた音がしました。

それを目の当たりにしたボーダーの服を着た男の子(以下ボーダーくん)。

興味津々といった様子。

水色くんはさっきの玩具を持って、

移動した星くんの元へ。

振ってみたり、

口に含んでみたりしながら楽しんでいます。

そして、

(ん?)

(ん?)

くっついたり離れたりする、磁石の面白さに惹かれるように、何度も同じ動きを試すのです。

数秒後、

先程、星くんが持っていた玩具。手から離れたそれにも興味を示し、

外して、

外して。

何か共通の魅力を発見したかのようですね。

『臥竜塾』ブログ2015年2月10日『乳児からの科学』の中で、「不思議さを感じることが科学であるとしたら、他の年齢よりも乳児の方がより感じるのかもしれません。」とあり、それを踏まえた上でこの度の出来事に触れると、なるほど乳児における科学とはこのようなことも言えるのではないだろうかという思いが湧いてくるところです。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

更に興味深いのは、水色くんとは少し離れた場所で遊び続けていたボーダーくんです。

水色くんの遊んでいたものと同じような玩具を箱の中から選んでいました。

ボーダーくんの姿も追ってみることに。すると、

くっついている玩具を選び、

そして、

外します。

そしてくっついている玩具を選んで、外して、

またくっついている玩具を選んで、

そして外して、楽しんでいました。面白いですね。

12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2009年7月8日『科学』の中でこう書かれています。

「『科学』という英語は『science』ですが、その語はラテン語の『scire』を語源としていますが、それは『知ること』という意味です。(中略)子どもは本来、いろいろなものを知りたがるということは、科学する心を持ち合わせているということになるのです。それが、好奇心という言葉なのでしょう。

好奇心は、もともと人間が持ち合わせているものですが、それが促されるか、そがれるかは子どもたちの体験が影響するようです。」

この日、磁石との最初の出会いを演出してくれたのは星くんでした。そして磁石がくっつく楽しさを見せてくれたのは水色くんでしょう。好奇心が織り成す様々な現象が子ども集団の中で幾つも折重なり、ボーダーくんの姿へと昇華されていったかのようです。

数分後、水色くんが戻ってきました。

二人でくっつく玩具を探す姿を見て、こうして好奇心は互いに共有され、遊びを通して、集団、仲間意識、そういったものが育まれていくのではないかと感じたこの度の出来事です。

(報告者 加藤恭平)

補食を食べ終えた、二人。

らんらん組(4歳児クラス)、わいわい組(3歳児クラス)に、共になったばかりの4月のある日の遅番のことです。

「(絵本)読んで〜。」と持ってきたわいわい組(3歳児クラス)の男の子(紺色の服を着ているので以下紺くん)に「いいよ。」と優しく応えるらんらん組(4歳児クラス)の女の子(水色のカチューシャをしているので以下水色ちゃん)。

一文字一文字丁寧に読んであげています。が、

紺くんの視線は絵本から外れ、

おもむろに、

拾ったのは「れんげ」(笑)

おままごとの玩具が気になってしまいました。

すると、もう興味はおままごとへ。

「ねぇねぇ。ちょんちょん。」と水色ちゃん。

「もう全部読んじゃったよ〜。(笑)」

苦笑い(笑)

そして、ここからが何とも言えず素敵でした。

紺くんが持ってきた絵本を片付けてあげます。

「その上の(玩具)が取りたいの?」

「いくよ。せーの。」

「取れた?」

12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2012年4月17日『集団のポイント』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)

「子どもたちの学びにはある規模の集団が必要です。そこには、多様性が存在するからです。多様性が、いろいろなものを生み出していきます。その多様性は、個人差だけでなく、男女であったり、年齢が違ったり、発達が違ったりという集団が必要です。」

子ども集団の育むものを、改めて実感します。

そして、

「異年齢でクラスを形成することの意味がほかにもあります。子ども同士から生み出された活動を、保存し、維持し、文化として伝承するためには、縦の関係によるネットワークがなければならないからです。大きい子がやるのをじっと見ること、それを真似すること、それが次の世代につないでいくことになるのです。よく、『子ども文化』と言われますが、これは、子どもの中で生み出され、子どもの中で伝承されていかなければならないのです。」

そんな姿を少し離れたところからじっと見ていたにこにこ組(2歳児クラス)の子。

こうして、日々子ども文化は伝承されていくのですね。

(報告者 加藤恭平)