土曜日の午睡中、すいすい組(5歳児クラス)の子たちがアメリカンドッグを職員に配ってくれました。

料理上手で有名な看護師の先生が特別に、と企画してくれたものです。

看護師の先生にとって、卒園式を除けば、この子たちと過ごせる最後の土曜日。特別な想いが込み上げてきますね。

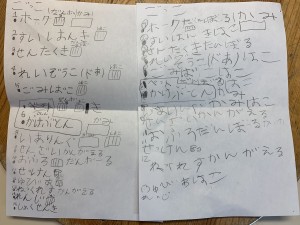

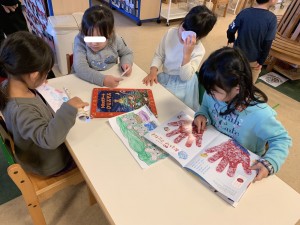

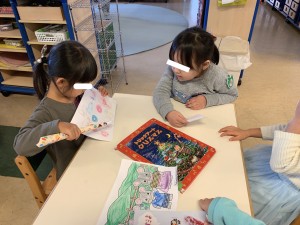

食べながら談笑していると、すいすい組の子から「この粉の名前なんだっけ」「お家で作りたいから」とのことで、

レシピをプレゼントすることに。

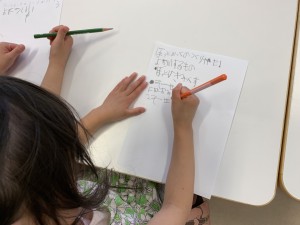

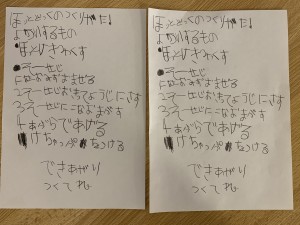

先生の言葉を書き写していきます

完成

親切心もあり、隣の友だちにコピーを渡すことに。プライドも働いてか、プレゼントされたコピーの誤字脱字探しを始めた友だちには笑ってしまいました。

見守る保育GTプラン第3条の中にこう書かれています。

『子どもは多様な大人、子ども同士の体験から、社会を学んでいくこと。(シティズンシップ)』~社会の先輩は、将来の社会人を見守る~

たくさんの人たちに見守られてきたのですね。

出会いと別れの季節がゆっくりと近づいてきています。

(報告 加藤)

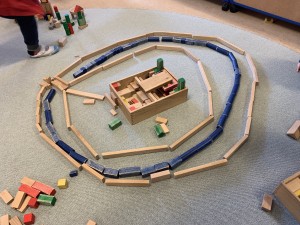

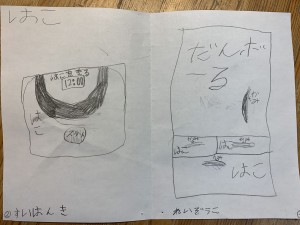

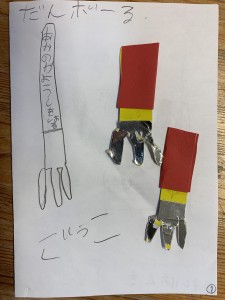

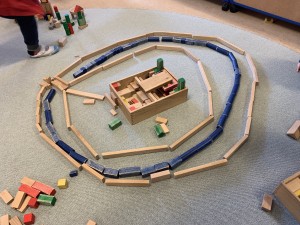

「お城のお堀を作ったんだ」

「これ(箱)とこれ(箱)とこれ(箱)を組み合わせてお城にするよ」

大きな計画ですね

するとその横でらんらん組(4歳児クラス)の子

「真似してるんじゃなくて、すいすい組(5歳児クラス)の子よりもっとすごいの作ろうとしてるんだよ」

ブログ『臥竜塾』2019年1月9日『子ども文化は寄せ集め』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

遊び、言葉、大人を欺く戦略、細かな慣習、子ども文化はまさに寄せ集めだと言います。子どもたちは好き勝手に、その集団に属する子どもたちの大半に認められたものであれば何でもかんでもその中に投げ入れます。大人文化からも取捨選択をして取り入れるため、集団ごとに文化の内容は異なります。(略)

複数の文化に属する子どもたちは、それぞれの文化から取捨選択ができるので、選択の幅はいっそう広まります。

様々なものを取り入れて新しいものを生み出す。こういったことが子どもたちの日常のあらゆる場所で繰り広げられていることを感じます。

(報告 加藤)

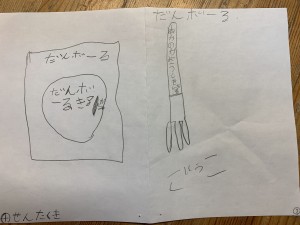

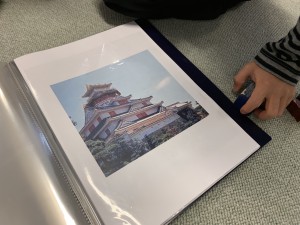

塾頭の報告にもありましたように、すいすい組(5歳児クラス)の男の子たちは、

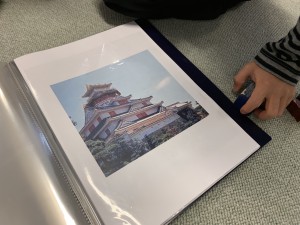

お城に興味があるようです

ブロックゾーンにお城の写真を

「城下町もつくりたい」とのことで、

城下町の写真も

「よーし、僕は城下町にあるコンビニエンスストアつくるぞ」

思わず笑ってしまいました。

着々と進んでいきます

興味深かったのはその輪の中にできた動物園

すいすい組の女の子二人がつくっていました。

いよいよ輪が大きくなっていきました

ブログ『臥竜塾』2019年2月1日『男集団と女集団』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

男の子と一緒に遊ぶ女の子のほとんどは、学校にいるときではなく家の近所の男の子と遊ぶときです。家の近所では校庭に比べると遊べる対象が限られているため、子どもたちはさほど選択的になれないのです。そのため、選択的になりたくない子どもにとっては格好の言い訳ができるのです。いずれにしても近隣地域の遊び集団はあらゆる年齢の男子女子で形成されている場合も多いと言います。あらゆる年齢が一緒に遊ぶことによって、路地裏の遊びが年長から年少へと代々伝承されていきます。男女とも一緒に遊ぶことによって、多くの女性、ある調査では全体の50パーセント以上が、幼い頃はおてんばで男の子ともよく遊んだなどと言うようになると言います。

片付けた後の城下町に動物園はありませんでした

女の子たちが判断したようです。作品としての結果には残らずとも、こうしてイメージを通わせ合って、関わり合って遊ぶことのできる環境と子ども集団。園は子どもたちにとって路地裏のような存在なのかもわかりません。

(報告 加藤)

すいすい組(5歳児クラス)の子たち

追いかけっこがケンカに発展してしまいました。

左側シャツの子(以下左くん)「右くん(右側白い服の子、以下右くん)は何も喋んないし、、」

左くん「喋ってよ」

右くん「何で喋んないといけないの」

左くん「ケンカは喋るんでしょ」

左くん「黒くん(写真右側黒い服の子、以下黒くん)もだぞ」

ケンカの当事者はもう一人いたようです。

左くん「黒くんも喋れ」

黒くん「あぁ、今喋っちゃう」

立ち上がって、おどけて見せる黒くん

仲直りのきっかけはこの瞬間でした。

「黒くんはゴリラの真似しかしねーなー」

発言した左くん含め、思わず全員が笑ってしまいます。

解けた雰囲気に

右くん「何でゴリラの話するんだよ」

右くん「何でケンカに笑うの」

左くん「右くんだって笑っただろう」

ケンカの収束を感じて、側で見守っていた友だちもフレームイン

一見落着です。

ブログ『臥竜塾』2018年1月7日『独自の文化』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

子ども時代は学び習う時期ですが、子どもたちを空の花瓶のように、彼らの生活にかかわりのある大人たちが意のままに注ぎこもうとするものをただ黙って受け入れるだけの存在としてとらえるのは間違いだとハリスは言います。大人社会の一員として一人前になることを目指して人知れず奮励努力する見習いとして彼らをとらえるのも間違いだとも言います。子どもたちは大人社会の落ちこぼれではありません。彼らは独自の基準と文化をもつ彼ら自身の社会に属する有能なメンバーなのだと言うのです。囚人文化や聾文化同様、子ども文化もまた支配的な大人文化の一角をなし、それゆえに漠然とではありますが、それに準拠しているのです。しかし支配的な大人文化に合わせるにしてもそれは自らの足場固めのためで、子ども文化には大人文化にはない要素も含まれていると言うのです。さらにすべての文化がそうであるように、子ども文化もまた合同作品であり、個々人の集合体がつくり出すものなのです。他の子どもたちなしでは、独自の言語はつくり出せないのです。独自の文化もまた然りだと言うのです。

ケンカをする、仲直りをする。日常のこのような姿も、彼ら自身で築き上げてきたものの表出された姿なのかもわかりません。

(報告 加藤)

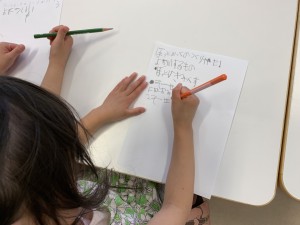

「見ないで書いたの」

すいすい組(5歳児クラス)の子が教えてくれました。

せいがぼうや

園のマスコットキャラ「せいがぼうや」に帽子を被せたアレンジを加えているようです。

すると、

「真似して書いたよ」

皆、とても上手ですね

ブログ『臥竜塾』2019年1月1日『2019年1月1日』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

現在、私のブログの中で連載中ですが、昨年は、1994年にハリスが提唱した新しい理論に出会えたことは、私にとって大きな出来事でした。彼女は、子どもの発達について、家族よりもピアグループ(同年代の友人・仲間たちとの関係)に焦点を当てました。私は、「よりも」というほど強くはありませんが、最近の講演の中で強調しているのは、子ども同士の関係の重要性です。

頭にあるイメージで絵が描ける創造力に驚いてしまうのですが、それに影響を受けた子が真似をして続く、このような連鎖が自然と生まれることにも改めて感動を覚えます。子ども同士の関係から生まれる物語を今年も追いかけていきたいと思います。

(報告者 加藤恭平)

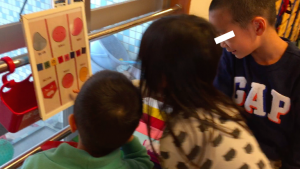

らんらん組(4歳児クラス)の子たち。ピーステーブルで興味深いやりとりを見せてくれました。

当事者が座っている二人(左の子以下左くん、右の子以下右くん)

遊んでいる最中に左くんの口元に右くんの手がぶつかってしまったようで、痛かったことと、その思いを伝えるべく左くんが右くんをこの場所へ連れてきました。

見ている二人は仲裁役を果たします。

仲裁役の子「右くんが先ず最初にごめんねって言うんだよ」

右くん「ごめんね」左くん「…」

仲裁役の子「そう簡単には許せないとは思うけど…」

少しの沈黙。

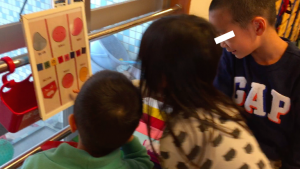

マッサージ器具をくるくる

右くんには悪気がなかったようで、中々許してくれない左くんのキゲンを伺うような雰囲気に。

仲裁役の子「左くんも謝りなよ」

この喧嘩が終わらないのは許してあげられない左くんにも原因があるのでは、という仲裁役の子の見解でしょうか。

少しの沈黙。仲裁役の子が動きます。

仲裁役の子「じゃあ、左くんはなんの気持ち?」

仲裁役の子「いま、泣いてる?」

答えない左くん。

仲裁役の子「右くんはなんの気持ち?」

ここが秀逸でした。

(うれしい)

仲裁役の子「うれしい…?なんでだよ笑」

仲裁役の子「喧嘩してんのになんで嬉しいんだよ笑」

右くんは解けた空気にほっとした様子。

その雰囲気につられて左くんが思わず感情表現パネルを覗き込みます。

仲裁役の子「(左くんは)悲しい気持ち?怒ってる気持ち?」

仲裁役の子「左くん、泣いてる?」

右くん「(左くんは)これ?」

左くんにも笑顔が生まれ、けれども不本意に思わず場が和んでしまったことが許せない左くんはここからが苦労ですね。

右くん「(左くんの腕に触れて)ねえ」

右くん「左くん、これ?(おこってるを指差す)怒ってる?」

右くん「ねぇ、これ?」

左くん「だから、そういうことじゃない!」

少し調子にのり過ぎてまた怒らせてしまいましたが、数分後、

「せっせせーのよいよいよい!」

仲直りできたようです。

ブログ『臥竜塾』2013年2月8日『怒りのコントロール3』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると塾長藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回の全文を読むことができます。)

つくづく私たちホモ・サピエンスは、相手をやっつけることでは生き延びてはこなかったのだということを確信します。また、子どもたちを見ると、そのような怒りのコントロールの力を持っていることも見ることができます。また、けんかをすることによって、怒りをコントロールする力を学んでいる気がします。赤ちゃんは、よく、物をとられて大声で泣いて、とった相手に怒りをぶちまけます。そんな時に、子どもはその評価を冷静にすることはできませんが、意外と執着せずに、さっさと違うことに目を向けます。そして、怒りを持ち続けることはしません。大人と違って、次の楽しいことに取り掛かるのです。

また、3歳以上になると、私の園に設置されている「ピーステーブル」という場所にいって話し合いをしています。その話し合いをしている姿を見ると、まず、そこまで行くまでに頭を冷やし、断固した態度で相手と対決しています。しかし、普段の生活で、それほどストレスがないのか、簡単に解決し、仲よく一緒に戻っていきます。たまに、自分で自分の気持ちの整理ができないときには、仲裁する子がいます。こんな時に、変に大人が仲裁に入ると、怒りが増大してしまうことがよくあります。大人は、集結しようとその怒りの原因を聞きだそうとしますが、子どもたちは、腹の立つことを思い出すたびに怒りが少しずつ積み重なっていくばかりです。そして、最後には大人の権力を持って、集結させてしまうのです。子どものけんかは、けがのない限りは、放っておけばいいのです。

喧嘩をしても、子どもたちのように仲直りができたら。子どもたちから学ぶことの大切さを改めて感じます。

(報告者 加藤恭平)