(アドバイス)

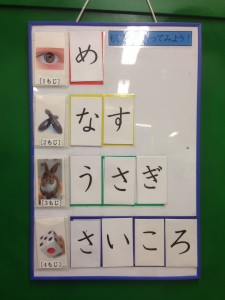

園での実践で「文字遊び」というものがありました。これは、就学前教育としては非常に有効的なものです。

小学校に行ってから子どもたちは初めて学ぶ文字は「ひらがな」です。日本で使われる文字は、「ひらがな」のほかに「カタカナ」「漢字」があります。漢字は、意味をあらわしている文字「表意文字」で、ひらがな、カタカナは音を表している「表音文字」です。子どもたちは、文字からそのものを理解するのには、漢字が一番すぐれています。たとえば、体を表す漢字の「口」「目」「鼻」「耳」などは、その形からできています。

その点、音を表す文字は、そのものは表してはいません。音を組み合わせてそのものを表す言葉になります。そして、1音に1文字を当てはめていきます。「車」を表すには、その音である「くるま」の「く」という音と「る」と「ま」という音に分けてそれぞれの音に1文字ずつあてはめて言葉を作ります。

そのために、言葉を文字であらわそうとするときには、まず、その言葉を音節に分解することをしなけれななりません。小学校に入学すると、まず、この音節分解を練習します。言葉の横に・をつけて「くるま」を「・・・」と3音節に分けます。それは、言葉を発しながら手を叩くとか、言葉の横にドットをつけるとかします。

これは、とても大切な文字を学ぶときの導入ですが、実際は、小学校ではここのところはそれほど丁寧に扱いません。そこで、就学前に遊びの中からそれを子供たちに体験させておく必要があります。遊びとしては、「しりとり」「カルタ取り」などは、音節分解をする遊びです。

それは、もう少し進めたものが、紹介した「文字遊び」なのです。絵に書かれてあるものの音節分解し、いくつの音節に分けられるかを考え、その1音ずつにひらがなを当てはめていく遊びです。(藤森)