6月に入り寒暖差のある日が続きますね。東京は例年より早く梅雨入りになったそうです。そんな6月に5月18日の塾の報告をさせていただきます!(遅くなりすみません…)

今回の塾は①伊藤先生からの報告、②テーマについての議論、③zoomでのオンライン臥竜塾の3部構成となっていました。それでは早速。

①伊藤先生からの報告

まずは伊藤先生より、藤森先生の水神保育園での講演について報告がありました。講演後に太田先生、伊藤先生とでひとりずつ話をし、また、藤森先生と移動中に話す機会もとても貴重でした!とのこと。

②今回のテーマについての議論

今回は報告者であるわたくし中村から、「リーダーの在り方について」をテーマとしてあげさせていただきました。というのも、私は5月21日の”令和4年度親子遠足”のリーダーで、その際にリーダーとしての在り方や、存在意義について考えることが多くありました。リーダーといってもせいがに入職してまだ2年目。私としては、威張ってどうとかではなく、やらなければならない事をまとめて、係のメンバーに振って一歩進めて、そしてまたやるべき事や意見をまとめて・・・というまとめ役に徹していました。でも、リーダーというのは人によって考え方は異なると思います。それを塾頭を始め、新人の先生方にも聞いてみました。

山下塾頭「生意気なやつがいたらまず叩いて、、、というのは冗談で(笑)難しいよね。十何年もいるとメンバーも変わってくる。少しずつ組織が変わって、自分の立ち位置や立場も変わってくる。その当時は独身で時間も自由に使えていたけど、今は結婚して子どもも産まれて、自分自身の環境も変わってきた。今自分が考えていることが物理的に出来なくて、もう少し時間があればと葛藤する時もある。ただイライラする時があっても、いい意味で自分の中で消化できるようになってきた。リーダー論というか、今度は若い子たちが結婚など環境が変わって悩む時がくると思う。そういときにどう関わってフォローしてあげるかが大切になるのではないかな。」

本多t「それこそ中村君と同じ2年目ぐらいの頃、成長展のリーダーをした。リーダーと言っても周りの支えがあって初めて成り立つんだとその時に強く感じましたね。周りのベテランの先生が細かい部分に気がついてくれて、リーダーは活かされているという感覚。その行事の最後に、「こんなリーダーで…」と言ったらベテランの先生が、いい意味で「わかってるよ」と言ってくれた。思っているように出来なくてもひたむきにやっていれば、周りは必ず支えてくれる。だんだん自分も歳を重ねてそれを理解してきた。」

加藤t「今年、2回目の父親保育のリーダーをしている。1回目はせいがに入職して2年目の時。その頃はやりたい事がたくさんあって、しかもそれをどんどんやっていいと言われて色々提案した。その中でもよく覚えているのが父親保育の後に腕相撲大会をやりたいと言ったんです。省我一武道会(笑)。今思えば、行事が終わってみんな疲れてる中で何を言ってるんだと思う。でも、サプライズで悟空のカツラを被った山下塾頭を筆頭に男性職員たちが出てきてくれて(笑)。その当時、ベテランの先生に「好きなことをやりなさい。じゃないとどんな人かわからないから」と言われてやらせてもらった。でもそれは多くの先生が賛同してくれて背中を押してくれて初めて出来るんだと知った。」

柿崎t「調理は少し特殊で…職員の入れ替えが多くなく、だからこそ言葉を交わさなくても動けてしまう事がある。阿吽の呼吸で動けるからこそ早く動ける一面もあるけど、その一方で意識してコミュニケーションをとらないとボタンの掛け違いに気づかない事もある。僕は自分から話すタイプではないからこそ気をつけていきたいと思っている。」

山下塾頭「言葉に出してコミュニケーションを取らないといけないよね。歳を重ねてくると感情的になってはいけないと思うようにもなるし。」

中村「その意識が変わってくるのは、やっぱり結婚だったり子どもが出来たりのタイミングですか?」

山下塾頭「んー、それよりも年数を重ねて後輩が増えることが大きいかな。自分の一言が重くなってしまう。何気ない一言が自分の年代や後輩とでは受け取り方が違ってくる。だからこそ、仕事において守りに入ってしまう事もなくないから、攻めきれない時もある。」

横田t「僕は1年目の頃、若気の至りで周りをよく見ずに進めてつまずくこともあった。2年目で運動会のリーダーをさせてもらったけど、その時森口先生に「大丈夫。焦らなくていい。すぐに焦るのは良くない。」と助言をしてもらった。周りをよく見る。周りと歩数を合わせること強く意識した。自分がというよりも周りを動かすための歯車になろうと思って進めたことが大きな経験になったかな。」

佐野t「せいがと前にいた園とでわらすのクラスを担当させてもらって、クラスリーダーもやっているが、本当に先生方と協力しないと回らないんだなと痛感する。特にせいがは人数が多いから大変で、、(笑)。2番のサブリーダーはもちろん、5、6の番号の先生がいてくれて初めて円滑に進むんだなと実感してますね。」

小林t「保育園でのことではないのですが。前職の会社員時代に先輩とバディを組んでいて、よくしてくれていた先輩がいたんです。一緒にやっていた時は会社に意見も言ったりして。でも、先輩が出世して役職がついてくると、言っていたことがだんだんと変わってきた。いざ聞いてみると、やりたくないと思う事もしなければならない。管理職(リーダー)には管理職の立場があると言われたんです。それもわかるし、リーダーや出世する人というのは、時には人に嫌われていることができる人の方が結果を出すこともあるんだと思いましたね。」

伊藤t「高校は部活で応援団のキャプテンをしていました。また、大学生時代に焼肉屋のバイトの教育係もしていて、壁にぶつかるとつい自分で抱えてしまうことが多かったが、周りの人が頼っていいんだよと言ってくれて気付かされましたね。」

太田t「今まで人の上に立つことはなかった。高校時代のバスケ部では副キャプテン。私が所属していた部活では上手い人がキャプテンをするという決まりだったから、練習メニューなんかもその人が決めていた。私は周りの意見拾ったり後方から支えることが向いていて、それに徹していました。」

園長先生「リーダーと言ってもその役割は多岐に渡ります。例えば、【週替わりのリーダー】。クラスの中で保育士から子どもに対して、命令系統があちらこちらにあると、子どもは誰を信じればいいのかわからなくなってしまう。また週替わりで担任がリーダーをすることで、色々な進め方をする人がいるんだということも子どもたちに経験してほしいと考えている。お集まりだって自分のペースで進めていい。何もピアノを弾かなければならないわけではない。自分なりに子どもの集め方をすればいい。【リーダー:実現したいことを示す】【サブリーダー:リーダーの実現したいことを補助する】そしてそれを下支えするポジションや役割がある。リーダーの時に自分が思った問題点を自分がその番号(役割)をする時にやればいい。

【行事のリーダー】は、せいがでは入職2年目をリーダーとして選んでいる。その理由として、過去に囚われないやり方をしてほしいから。新しい着眼点を持って新しいやり方で進めてほしい。ベテランから新人に対するボトムダウンでは経験値の少ない人は対応が出来ないことが多い。リーダーをすることで人を頼る、人に頼むという経験を積んでほしい。

園長や主任などの【管理職】としてのリーダーは、周りがついてきたいと思われる人でないといけない。そのためにはまずは人格を磨くことが大切。そして、子どもと接する時も担任の先生を超えて接するべきではない。保育士と管理職としての役割を明確に切り分けること。立場を越えることはしない方がいい。ただし、人にやらせる以上は、自分でもできると思って出来なければならない。全職員のモデルとならなければいけないと考えている。」

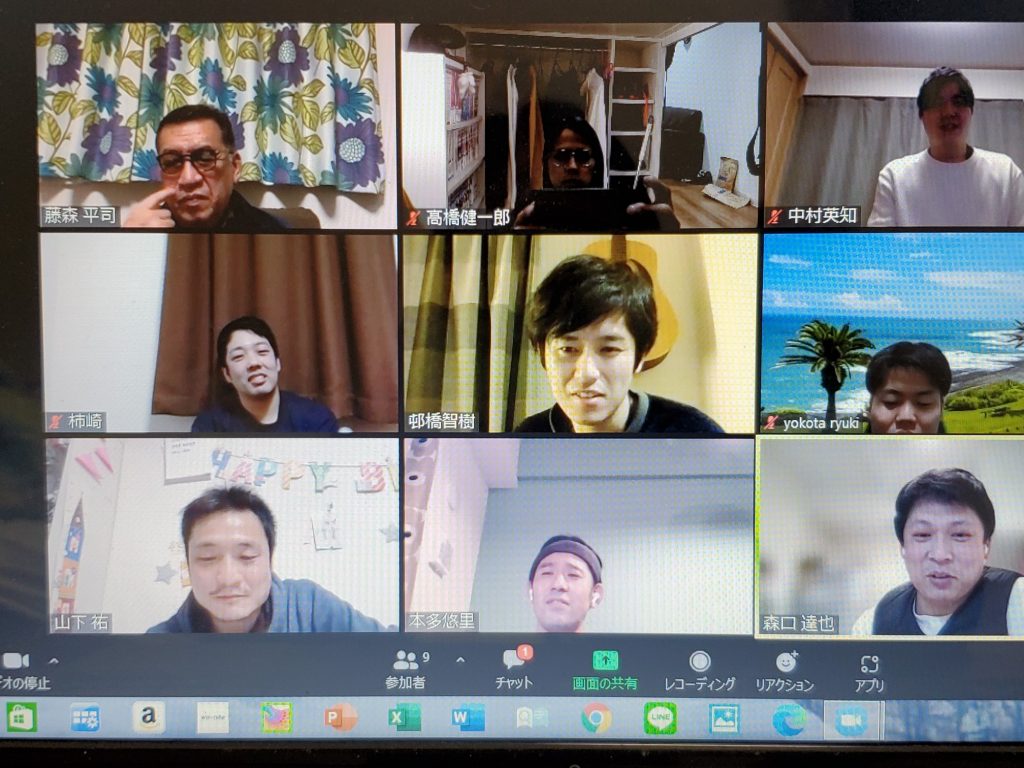

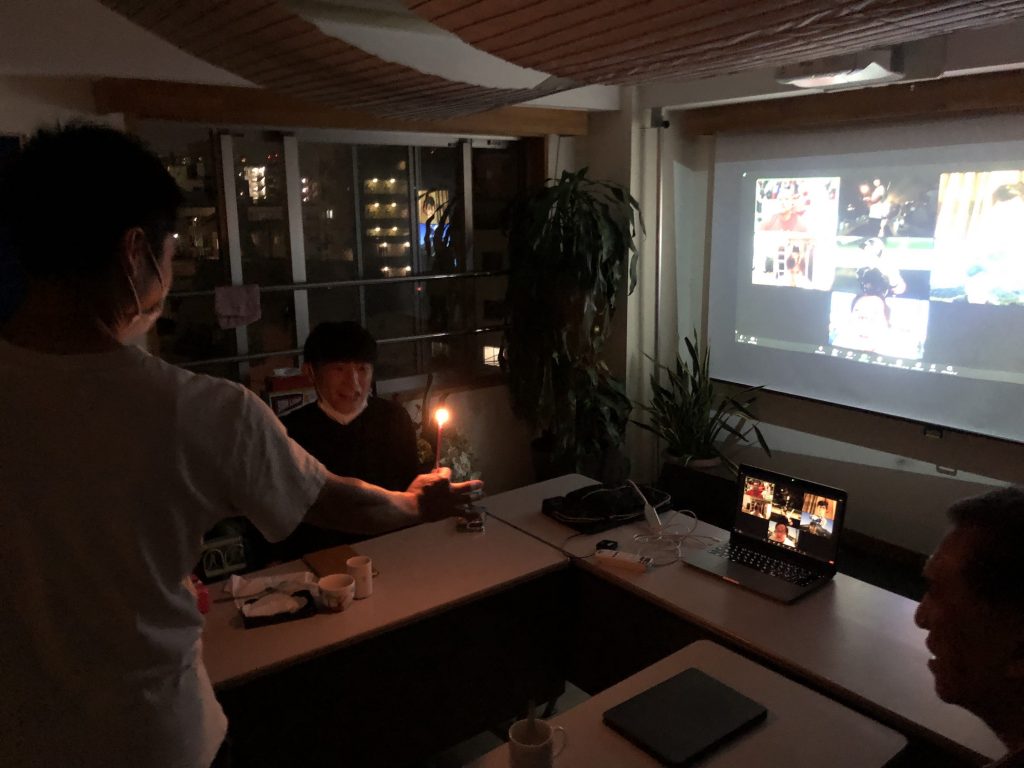

③zoomでのオンライン臥竜塾

そしてその後は外部塾生の先生方とのzoomでした!近況報告や情報交換の他、伊藤先生の23歳のお誕生日や柿崎先生・沖山先生ご夫妻への出産の祝いなど盛り沢山の塾でした!

私としては親子遠足のリーダーも終わり、日々の保育に専念している毎日ですが、その時のふとした悩みや発見、時にはおもしろエピソードなど、暖かく聞き受け入れてくれる場があることに本当に感謝しています。②の”テーマについての議論”の内容がほとんどにはなってしまいましたが、これで今回の塾の報告とさせていただきます。

報告者 中村 英知