本日の塾はまず、調理と保育の話からスタートしました。

塾長から「最近はいろいろとメニューも攻めたものがあって、おいしいよね」という言葉があり、それに対して、カッキー先生の口から「でも、攻めすぎて失敗することもありますが笑」とありました。

「攻めすぎて失敗」いい言葉ですね。

この失敗が許されるような雰囲気がとてもいいなと思います。

何か新しいものを生み出すためには失敗はつきものですね。しかし、それを恐れていてはなかなか前には進めません。常に成功を描きつつしてしまう失敗というのはとても前向きなもので、決して悪いことではなく、むしろ成功へのプロセスとも言えそうですね。

私は塾長はこの「失敗を肯定する」雰囲気をいつも作り出しておられるような気がしています。子どもの関わり方も最初から分かる訳ではありません。こうしたらいいのな、ああしたらうまくいくかなと試していく中で、うまくいかないこともありながらも、また試していくことでどんどん分かってくるのではないでしょうか。

まさにこのプロセスは科学的思考でもあり、STEMにもつながっていきますね。

最初から失敗できない雰囲気があると、挑戦することそのものが怖くなってしまい、じゃあ何もしない方がいいというような循環になっていってしまいますね。

そして、話題はこの日の園でのおやつ、「ちくわの磯場揚げ」の話題に。

横田くんはこの磯辺揚げ、自分の中では10点満点中9点に位置する好きな、メニューのようです。では、10点は?と聞かれると「三つ葉のすまし汁」という返答が。

まさか、すまし汁がくるとは笑。

なかなか乙ですね。

ちなみに高橋くんの10点メニューは「もやしのナムル」だそうです。

いや〜いずれも濃い味好きの野菜苦手な僕からすると考えられない答えですが、

「そういう人に自分もなりたい」と思ったりもします。

次に、先週、塾長と私が石川県の金沢市にある園の園内研修にお邪魔した話題に。

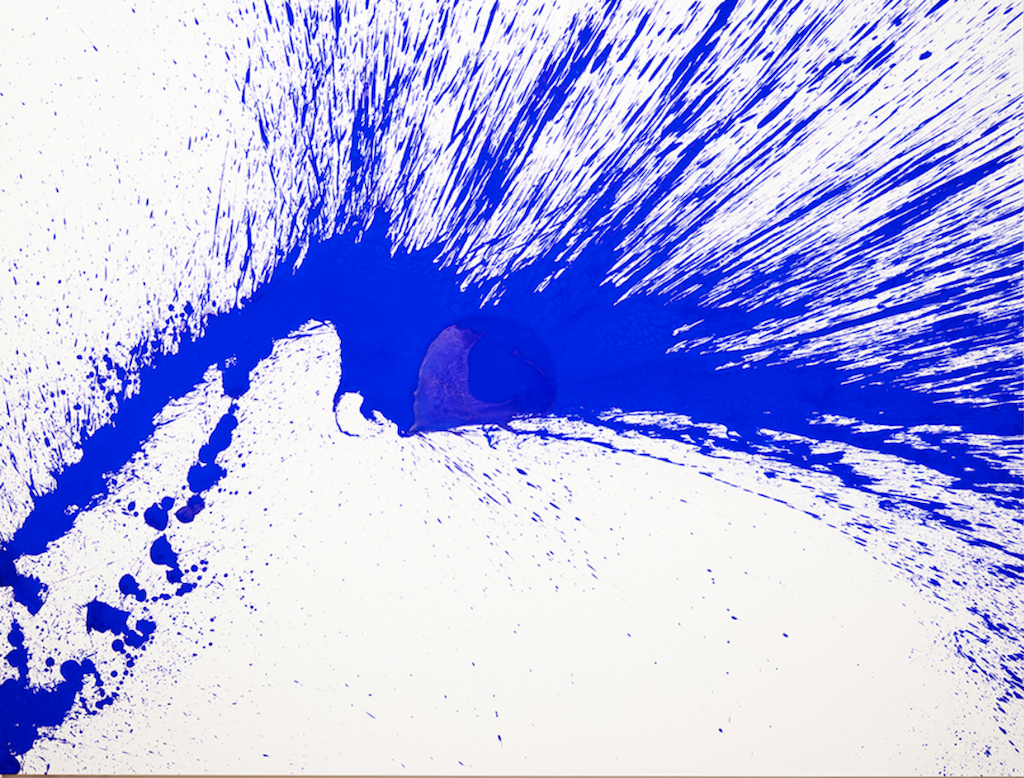

いつ見てもインパクトがあります!

いつ見てもインパクトがあります!

なんと、こちらの園さんは川辺先生のご実家の園になります。

そんなことから石川では、川辺先生がいろいろとご案内をしてくださいました。

また、研修にも参加されたことからまずは川辺さんから報告がありました。

報告を聞き終えて塾長から「私はその話はあんまり深くしたつもりはないけど、人それぞれにもつ印象は違うんだね」とあり、いろいろな見方があるということで、

芥川龍之介の「藪の中」を連想させるねという言葉が。

この藪の中という話は、ある事件の関係者7人がそれぞれに証言をするのですが、それぞれ矛盾していて、真相をとらえることができないというような内容で話が進んでいくそうです。まさに、真相は藪の中。この小説からそういった言葉も生まれたのですね。

藪の中の話は知りませんでした!また、一つ勉強になりました。

講演に入る前、川辺先生のお父様(園長先生)と少し話をする機会がありました。

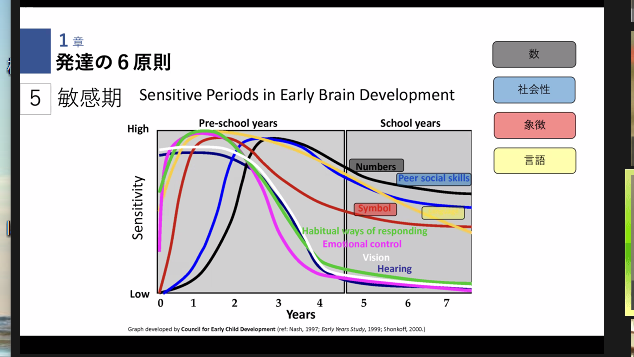

その中で、現状の課題を読み取った塾長は、講演の中で、その課題のヒントになる話をどんどん展開されていました。「経験がある人は、子どもの変化、時代の変化に気がつけるはずだ。だからこそ、ベテランが保育を率先して変えるべき」という話もされましたが、まさに、その園さんが抱えている課題をちゃんと根拠を示しながら話されていました。

塾長の言葉というのはなんとなく、ぼんやりしたものではなく、ちゃんと根拠を示しつつ、改善策やヒントを話されるので、とても説得力があります。

この根拠を示すということ、とても大切であるように思います。それで、どうするべきかという話をされるので、聞いている人も何をしていけばいいのか明確に理解できるように思います。まさに科学的なアプローチを示してくれます。

このことが人に伝わっていくためにはとても大切になると改めて聞いていて感じました。

そして、次に私からも写真を交えながら報告をさせていただきました。

歩いて園に向かう途中に見つけた金沢では有名な飴屋さん

歩いて園に向かう途中に見つけた金沢では有名な飴屋さん

少しだけ、西田先生にお会いすることもでき、改めて人との繋がりを感じるととても嬉しくなりますし、温かい気持ちになるなということを感じる思いがしました。

西田先生に金沢のおいしい食べ物をたくさん教えていただきました笑。

報告 森口達也