2月10日(水)の塾報告をさせていただきます。

最近は新型コロナウィルスの終息がまだまだのため緊急事態宣言も延びましたね。ですので我々塾生、本日もZOOMでの塾となります。

報告は本多だったのですが、諸事情によりZOOMに入る時間が数分遅れることがあります。そういう時に限って面白い話が展開されていることってよくありますよね〜。

さぁ、ZOOMにポチッと入ってみると何やら藤森先生が高橋氏に説明をしています…なんでしょう、途中から入った時のこの話なんだ?と頭を巡らせる感じ、嫌いじゃないです。途中の話からおおよそを予測していく感じですね。

でもわかりませんでした。

話が終わってから申し訳ないですがどんな質問したの?と尋ねてみました〜。

内容は

1歳児クラスの子どもで寝る時に特定の先生を選ぶ子がいてその先生でないと嫌だと手がつけられないくらい泣いてしまうこともある。その先生が違う子をトントンしていてもその先生のところまで行って違う子の布団で寝ることもあり、それはどうなのかと、そうならないためにうまく引き離して寝かせてたりもしていて、移行も始まり、その先生でないと嫌だとなると新しい先生も困るのではないかと考えて、引き離すことを割と高橋氏はしていた模様。ただその特定の先生が休みの時は普通にしているので僕の努力というか考えた行動は果たして必要なことなのか。やらなくていいことなのか、正しいことなのかというのを園長先生に聞きたくて。

ということでした。

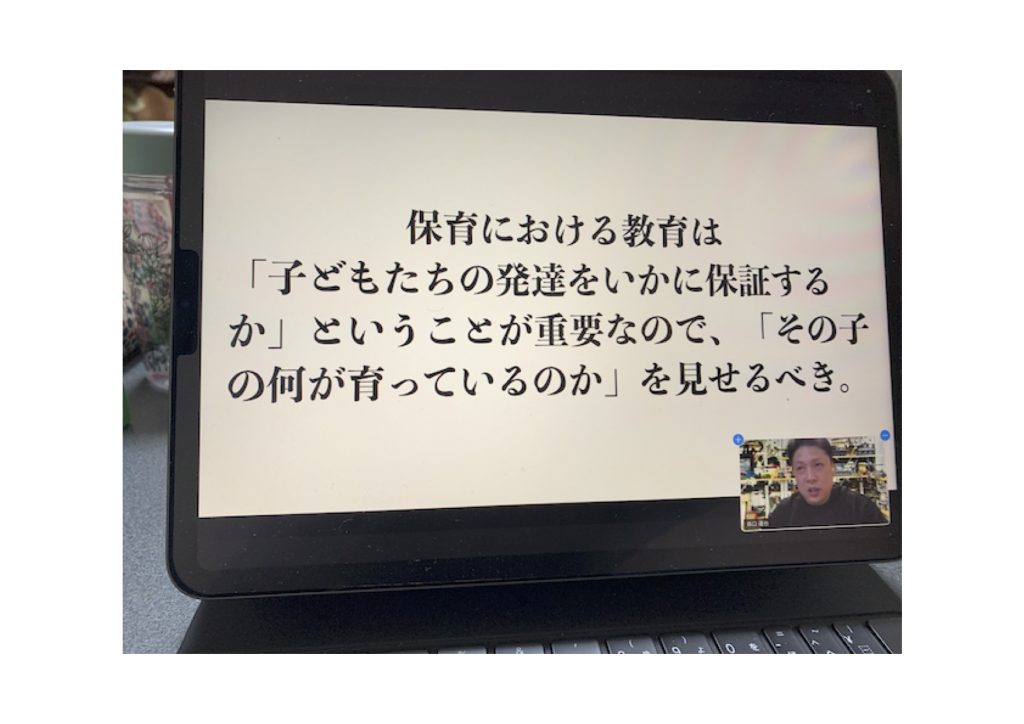

そして先生の返答としては

求められたら答えるというのが見守る保育ではありますが、その逆のように求められてないのにやってしまったり、求めてるのに断ると子どもは必要以上に先生を求めるようになる。先生側が子どもに依存してしまったり、忙しくないのに抱っこしてあげないことがあったりということがあってはいけない。しっかり求められた時に答えてあげればちゃんと子どもは正しい愛着が結べる。ちゃんと正しく愛着が結べていればちゃんと理由がある時に断っている時はわかってくれるようになる。

と返答だったそうです。

この悩みというのは経験からもありますし、他園でも経験はあるのではないかと思うのですがどうですかね。特に持ち上がりでクラスを受け持つ時などに見られることがあるように思います。そんな時はやはり原点に立ち返るではないですが、その子と真摯に向き合い、関わりすぎてる…と不安になることもあるかもしれませんが、求められたら答える、離れて主体的にやっている時は見守ってあげるを繰り返すことで、時にしっかりとした理由があり、対応できない時に説明してみてどのくらい理解してくれているのかを探っていくことが大切なのだと改めて感じることができました。

こう言った保育の悩みって共有することで自分に置き換えて考えられるので私個人的には好きですね〜。

藤森先生、高橋氏ありがとうございました。

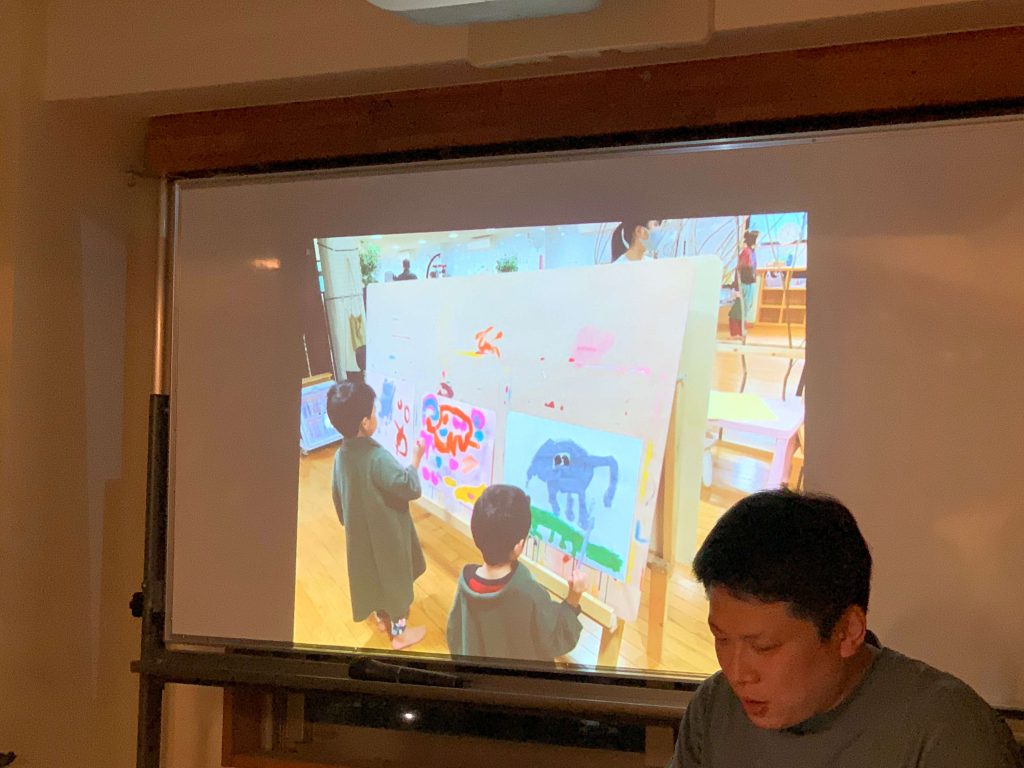

そして、その全員揃ってから今月の塾セミナーがありますので高橋氏によるプレが行わられました。内容には触れることはできませんが、高橋氏らしい!という発表でした。2年目にしてここまでできる高橋氏には驚きますし、自分に置き換えたら2年目なんてクッキングシートくらいペラペラだったなと思わされます。プレが終わったら全員から意見をもらい、ここから再構築していくのが我々のスタイルとなっています。こうご期待です。

お疲れさまでした。

報告者 本多悠里