先日の塾の様子をご紹介します。

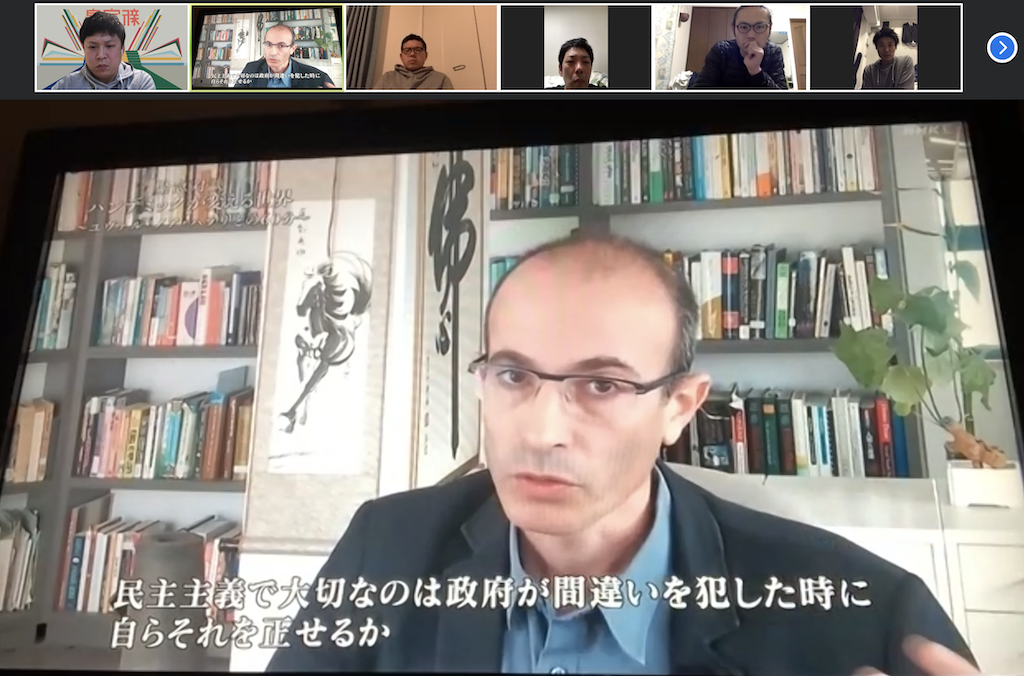

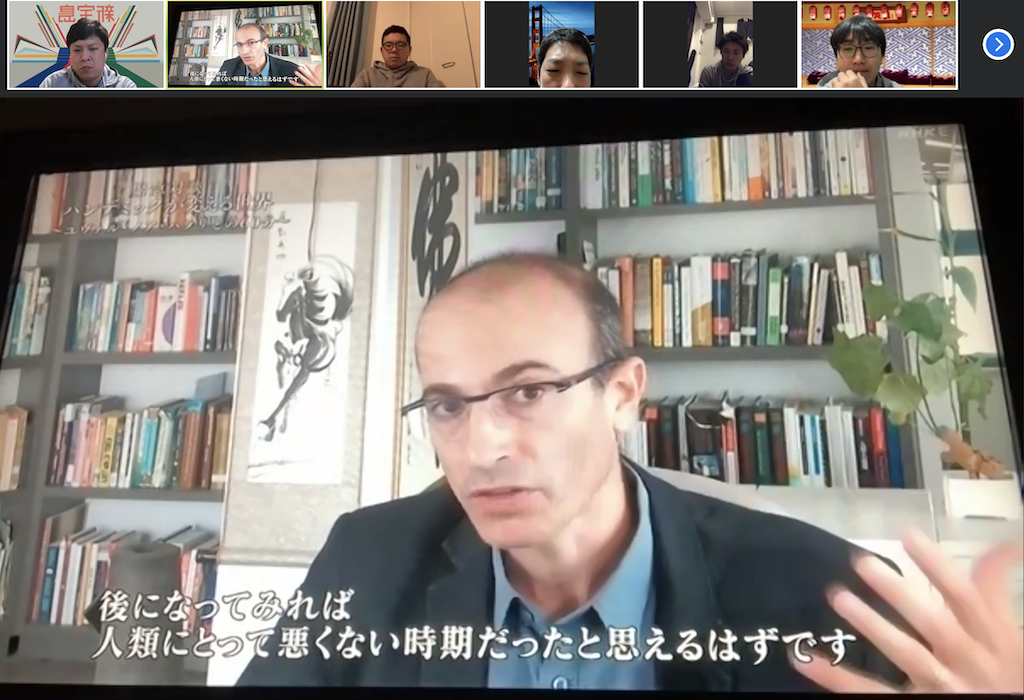

この日の塾もzoomにて開催されました。

内容としましては、ETV特集「緊急対談 パンデミックが変える世界~海外の知性が語る展望~」をみんなで視聴するという会になりました。

新型コロナウィルスの感染が拡大した世界、これから世界はどのような方向に向かっていくのか、今何を考えるべきなのかということをハラリ氏へのインタビューから考えていくという内容の番組です。

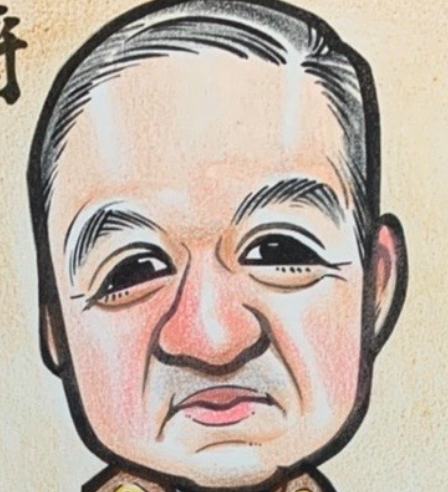

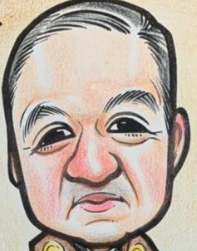

「ホモデウス」という著書でも有名なハラリ氏ですが、たびたび塾長の話の中でも登場する方ですね。

番組はとても刺激的な内容でしたので、少し紹介をしていきたいと思います。

まずハラリ氏が「危険なことが2つある」というところから番組がはじまります。

その2つとは「発展途上国の感染拡大、医療崩壊」と「ウイスルの突然変異」ということでした。

スペイン風邪は突然変異し、強力さを増したウイルスが第二波を巻き起こし、多くの人の命を奪ったそうです。

そして、ここからハラリ氏はウィルスの流行だけに関心を持つべきではないという展開で話をはじめます。

「パンデミックは世界の変化を加速させる」と。

そこでハラリ氏が警告しているのが、「民主主義に訪れる危機」です。

各国が、都市封鎖や外出制限という国民に対する自由の制限を行なっています。そんな中、ハンガリーでは、

首相の権限が拡大され、議会の承認なしに非常事態宣言が無期限で延長できるようになったそうです。更に感染防止を妨げる虚偽の情報を流した者には、最高5年の禁固刑が科されるそうです。

このように、感染症対策だから仕方ないと思ってしまいますが、よく考えてみると、どこか独裁的で民主主義とは言えないような方向に向かっているということに気付かされます。

そんな中でも、私は特にドイツのメルケル首相の言葉が印象的でした。

「そのような行動制限は、絶対的な必要性がある場合にのみ正当化されるべきもので、民主主義において決して軽率に、また一時的であっても決定されるべきではありません。ですがこれは今、命を救うために不可欠なのです」

民主主義を大切にしている人の言葉ですし、自由というのがどれだけの末に得たものなのかということを感じます。

そして、ハラリ氏は続けます。

「通常、民主国家は平時には崩壊しません。崩壊するのは決まって緊急事態の時なのです。しかし非常事態の時こそ民主主義が必要です。いま各国の政府は巨額のドル、円を使って対策を打っています。私たちに必要なのは民主的な監視です。それがないと権力者が友人や支持者の会社を救済して他の会社を倒産させることになります。緊急対策は間違いなく必要なのですが、チェックアンドバランスが欠かせません。政府に権力につながる人だけでなく、国民すべてを支援させる監視が必要なのです」

このようなことってすでに起きてしまっているのではないかと…思ってしまいますね。

正直、今回の新型コロナウィルスの問題をこのように捉えたことがなかったので、こういう視点があるのかと驚かされましたし、とても納得させられました。

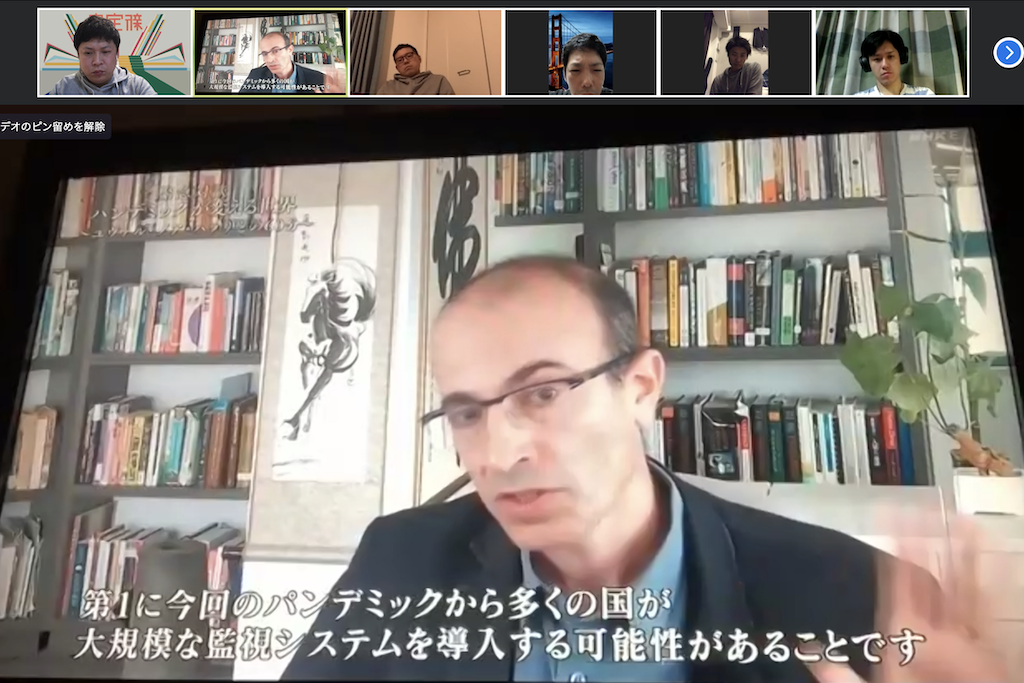

また、ハラリ氏はこのように続け、

「発達した監視技術が、感染の抑制を口実に乱用される危険です。中国は感染拡大を封じ込めるため、感染者が発生した詳細な場所や日時を地図上に示すシステムを開発、感染リスクがある場所を市民が避けられるようにしました。さらに、人々の移動履歴などの個人情報を記録したビッグデータを使ったアプリを開発、ID番号を入力すると過去に感染者と接触した可能性があるかどうかが分かるのです。判定のもととなるデータは、当局が収集した国民一人一人の鉄道や飛行機の利用記録です。過去に感染者と同じ車両に乗ったり、飛行機で近くの席に座ったりしたことが判明すると濃厚接触者と判断され、自宅待機と保健当局への連絡を求められるのです。また、一部の地域では地下鉄やタクシーに乗った際にも、QRコードで個人情報の登録を求められるようになりました。こうした監視技術はいま中国だけでなく、世界各国に広がろうとしています」

監視社会が到来するであろうという話を展開されました。

なんだかこの話はとてもリアルですね。もうすでに始まっていることなのかもしれません。

私たちが知らない間に何かが進んでいるということはよくある話です。

やはり、そういう意味でも今何が起こっているのか、政府は何をしようとしているのか、

それは本当に正しいことなのかということを考えながら、私たちが国を、政府をチェックしていくような

目を持つことが大切なのかもしれません。

そして、ハラリ氏は人々にはできて、ウィルスにはできないこととして、

「協力」というのがキーワードになると。

「ですからパンデミックへの現実的な対応策は、隔絶ではなく、協力と情報共有です。コロナウイルスに対する人間の最大の強みは、ウイルスと違い協力できることです。中国にいるウイルスはアメリカのウイルスに対してどうやって感染するのか、どうやって人間の免疫系を避ければよいのか伝えることはできません。しかし人間は中国の医師がアメリカの医師にアドバイスできますし、中国政府がアメリカ政府を助けることも可能です。ウイルスを検出する方法についても、協力して共通の計画を策定できます。私たち人間の強みです。これを活用しなければ現在の危機はさらに悪化するでしょう。この感染症が世界のどの国で広まっても、人類全体に対する脅威だと理解すべきです。確かに今は国境を封鎖し、移動を制限する必要があります。そのためにも協力と情報が不可欠です。中国や韓国は感染症の拡大と封鎖解除の重要な情報を持っています。中国は封鎖を緩和しようとしています。その過程で得た情報や教訓は、今後最も効果的な方法を判断するうえで、ヨーロッパや世界中の国々の参考になるでしょう。それぞれの国が自分のことだけを考えると、貴重な情報は失われてしまいます。もし中国がロックダウンの緩和で何か失敗したのに、その情報を開示しなかったら、イタリアやスペイン、カナダなどが今後同じミスを犯すでしょう。ですからロックダウンもグローバル化を反映して、情報を共有ながら進めていくべきです」

最後に未来への提言として、

ハラリ氏はこう結びました。

「この感染拡大が究極的に何をもたらすのか、あらかじめ決まっていません。結末を選ぶのは私たちです。もし自国優先の孤立主義や独裁を選び、科学を信じず陰謀論を信じるようになったら、その結果は歴史的な大惨事でしょう。多数の人が亡くなり、経済は危機に瀕し、政治は大混乱に陥ります。一方でグローバルな連帯や民主的で責任ある態度、科学を信じる道を選べば、後になってそれは人類にとって悪くない時期だったと思えるはずです。私たち人類はウイルスだけでなく、自分たちの内側に潜む悪魔を打ち破ったのだ、憎悪や幻想、妄想を克服し、真実を信頼し強く団結した種になれた時代と位置づけられるはずです」

この言葉からは希望を感じますね。

この言葉からは希望を感じますね。

というような番組をみんなで見た後にそれぞれ感想を言い合いました。

特に監視社会が加速するのではという展開には塾生もみんな驚いていました。

ハラリ氏も「科学を信じること」と言われていましたが、塾長はそこから

「科学を信じるということは新しいことではなく、ここまで生き延びてきた人類の生き方を見直すこと」と言われました。この言葉がとても印象的でした。

ついつい科学、研究結果というと何か新しいものと思ってしまいますが、

明らかにされたということで、本来あったもの、大切にされていたものであるということですね。

教育もまた、科学によって証明されるのは伝統的育児がいかに人類の繁栄を支えてきたかということだと思います。だからこそ、塾長が講演の中で話す、ホモサピエンスが協力して生き残ってきたという事実が科学によって解明される訳ですし、それこそが人類が生き残ってきた最善の方法であるからこそ、今回のこの危機も人類が情報共有という協力で切り抜けなければいけないのだとハラリ氏は言います。

これは何も新しいことではありませんね。人類がここまでやってきたということです。

何だか、うまく説明できないのがもどかしいのですが、この番組をみることで、いかに冷静に物事を正しく見ていくのか、またあらゆるものはつながっているということを改めて感じました。

また、塾長というのは常に物事の本質とは何かを考えています。

今回のコロナ問題についても、その情報は本当に正しい情報なのか、その考え方は正しいのか

ということを考え、疑問を持ち、それを紐解いていこうという姿勢を近くにいて感じます。

私たち塾生もこの番組をみることで、そして、塾長の考えを知ることで、そのような本質を掴むことの

大切さを感じる時間になったのではないでしょうか。

報告者 森口達也