3月1日(水)の臥竜塾報告を行います。

今回の塾は、ZOOMでの完全オンライン式での塾でした。

今回もトークテーマが盛りだくさんでした。

その中でも、2月25日(土)に行われた、成長展~一年の育ち~について投稿させていただきます。

成長展当日と前日準備には、元せいがの職員の西村先生も長崎から来られていました。

伊藤

「今回1年目で初めての成長展だったんですけど、私自身学生の頃、臥竜塾のYouTubeチャンネルで成長展~一年の育ち~の動画を観させていただいていて、『こんな面白そうな行事があるのか!』と衝撃を受けたのを思い出しました。また、実際に自分のクラスの子の一年の成長を絵やシルエットなどで感じることができ、毎日保育をしている中では感じることのできなかったことに気づくことができ良かったです。」

西村先生

「成長展の前の日の準備から1泊で行ったんですけど、あの懐かしさも感じたくて行かせていただいたんですけど、長崎の自分の園では自分の素を出せてなく本来の自分を見つめなおしたくて前日準備から入らせていただいたんですけど、とても楽しかったなと思いました。また準備も早く、19時半には準備が終わっていてびっくりしました。システマチックで、その辺の進化もすごくて、ここから自由画を展示するとかの目印が天井すでに貼ってあってそういう工夫が準備を早くできているのかなと思い、かなり計画性のある準備だなと感じました。」

私も今回成長展で展示する画用紙のクリップ付けのお手伝いをさせていただいたのですが、1か月ほど前からクリップ付けを行っており、はじめは箱いっぱいのクリップがあり、「果てしないな」と感じていたのですが、係のリーダーの先生をはじめ、成長展を知っている先生が計画的に進められており、とても効率よく準備が行われており、あっという間にクリップ付けが終わったな思いました。

小林先生

「私は赤い部屋(0、1歳児のお部屋)だったので、初めて成長展を見られる保護者の方々のリアクションを見られたのがすごく良かったと思います。ほんとに自分の子どもの成長を喜んでいるし、このせいがの成長展をすごい!とリアクションしていて、「こんな準備すごく大変なんじゃないんですか?」と言って驚かれている方もいたりですとか、「こういう工夫面白いですね」などビビットな反応も見られて、私自身も嬉しくなりました。また、子どもの成長は、万人に通用するエンターテインメントのような感じで、自分自身の子どももそうなんですけど、他の子どもの成長もみんな嬉しくなるというのがすごくよく分かり、見ていて皆さんそういう風に感じているなと思いました。シルエットなども誰が見ても「なんだろ」とか「こういう風に成長しているんだな」とか感じることができ、ある意味コンテンツとして素晴らしいなと感じました。もちろん子ども自身が見ても、自分の成長をみて喜ぶだろうなと思った成長展でした。とてもよかったです。」

佐野先生

「前勤めていた園でも成長展はあったんですけど、せいがは準備や片付けが早いなと感じました。」

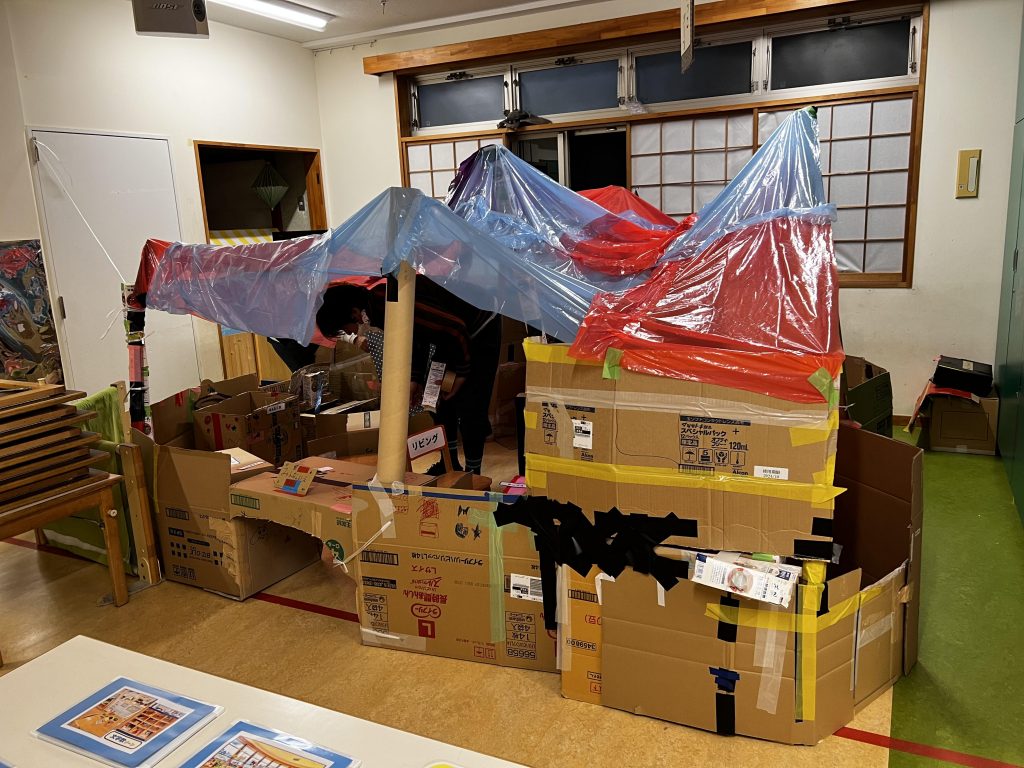

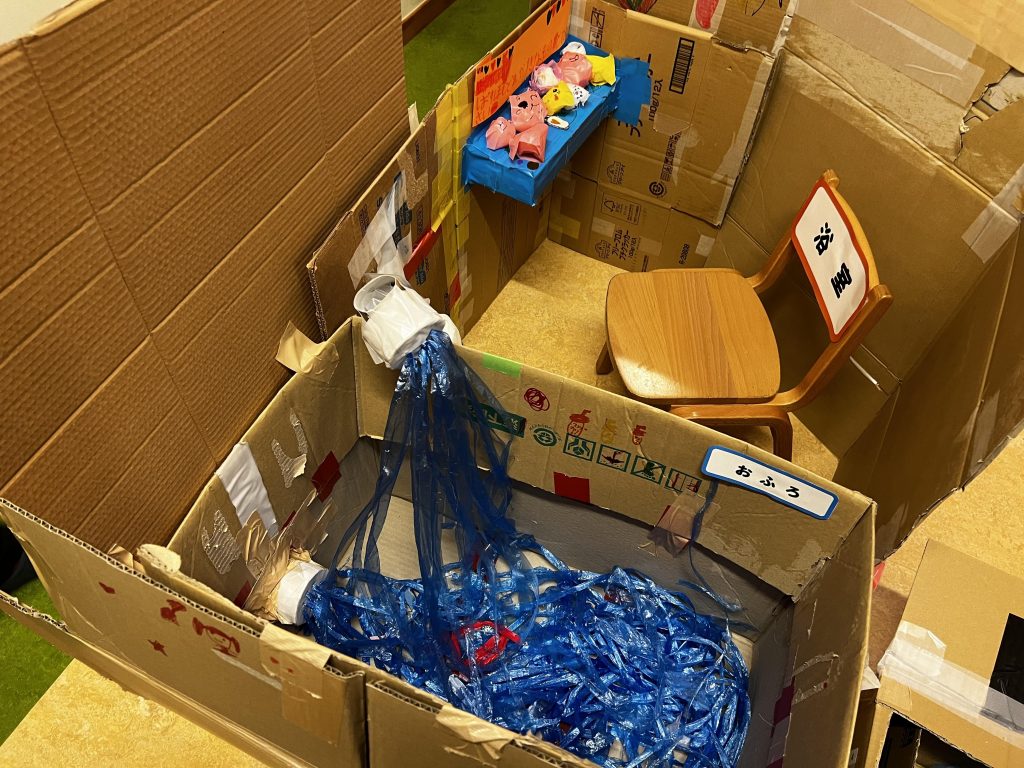

段ボールの家の制作について

「はじめは迷路だったんですけど、家のほうが子どもたちもイメージがしやすいので作りやすいのかなと思い家にしました。はじめはあんなにできるとは思わなかったんですけど、子どもたち同士が協力してやっていて良かったです。家具も細部までこだわっていて面白かったです。」

確かに、実際に段ボールの家の制作を見せていただいたのですが、細部まで一つひとつにこだわっていて子どもたちが経験してきたものや見てきたものがそのまま形になって作り上げられているなと感じました。また、佐野先生が普段やられている「サノモッコー」の影響もあり、子どもたちが作ることの楽しさや完成することの達成感も感じられたのではないかなと思いました。

準備や片付けなど、限られた時間の中でクオリティーを落とすことなく計画的に進められており、これはほかの行事や普段の保育でも同じようなことが大事になると感じました。

今回の塾も話が盛りだくさんで、とても有意義な時間となりました。

お付き合いいただきありがとうございました。

(報告者 伊藤 暁人)