6月30日の塾報告をさせていただきます。

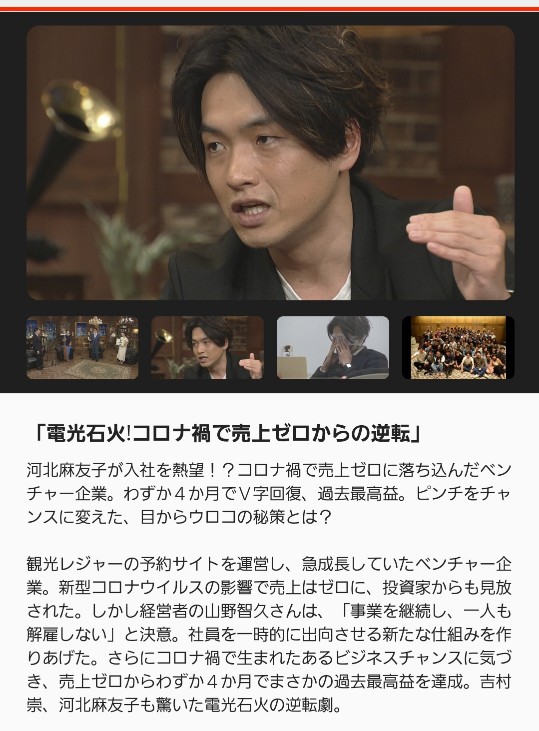

今日で6月が終わりと同時に2021年も半分が過ぎようとしていますね。あっという間に感じます。さて、本日の塾のスタートは高田馬場にありますエン(旧カーポラボーロ)のシェフ鳥海さんが投稿しているYoutubeを見るところが始まりました。独特の間のとり方と話し方でついつい聞き入ってしまいます。

よかったらご覧ください。そして、ぜひ、お試しください。

動画を見終わると、いよいよ本題に入っていきました。

今日の塾では、道徳について話がでました。

塾長より、道徳が教科になると言う話があり、教科になるということは、答えに◯×をつけるようになり、教えるということになります。それを踏まえた上で、塾長が小学校6年生の道徳の教科書を持ってき、3つの話(野球の話、剣道の話、サッカーの話)を読んでくださいました。

野球の話(星野くんの二塁打)

星野君は少年野球チームの選手。ある公式戦でのチャンスに星野君に打順が回ってくる。ここで監督が出したのは、バントのサインであった。しかし、この日、星野君は打てそうな予感がして反射的にバットを振り、結果二塁打を放つ。この二塁打でチームは勝利し、チームは選手権大会出場を決めた。

だが翌日、監督は選手を集めて重々しい口調で語り始める。チームの作戦として決めたことは絶対に守ってほしい、という監督と選手間の約束を持ち出し、みんなの前で星野君の行動を咎める。小さくいえば、監督との約束をまもり、大きく言えば、チームの約束を破った

野球は勝てばいいというものではない。

剣道の話(人間を作る道―剣道―)

剣道の試合を見にいったとき、自分のも剣道がしたい、かっこいいと思った。そんな憧れの気持ちをもちつつ、剣道をやり始めた。しかし、初めは色々な決まりを叩き込まれ、さらに早く試合がしたいのに、防具をつけて稽古をするまでに1年もかかった。

特に礼の仕方については厳しく教えられた

早く試合がしたが、なぜ

そう思いながらも迎えた初めての試合。嫌なこともやってきたのだ、きっと勝てる!そう思いつつも、初試合、負けてしまう。

負けた悔しさから不貞腐れた態度で礼をした。

監督は真っ先に礼のことを叱った。

自分はなぜ叱られたのかわからなかった。

その後、大人の試合を見た。大人の試合はすごい試合に負けた方の礼、とても立派な態度で礼をしていた。

剣道は礼を大切にしてきた。「人間性を磨いていくこと」が剣道の目的

いつも重かった防具がここなしか軽く感じた

サッカーの話

今日はサッカーの練習試合。今まさにシュート打たれそうで、得点は2−2。ここでシュートを打たれればピンチになる。

なんとか止めようと思い、スライディングをする。なんとか止めることができたが、イエローカードを出された。

「自分はちゃんとボールにいった!やっていない」と講義した。

チームメイトが「審判の指示に従え」といったが、

「僕はやっていないのになぜ?」と講義を続けた。すると、審判が赤いガードをだした。レッドカードになった。

ペナルティーキックを打たれ、試合は2−3になって負けた。

家に戻り、兄に試合のこと話した。

審判にだって間違えることもあるだろうし、そんなことあるでしょ?

すると、兄はサッカーをやめろと言った。

そんな話をしながら陸上のテレビが流れる。優勝候補の一人の選手がフライングで失格なっていた。会場も泥めいている。

兄が言った「これがルールだ」

という3つの話を読んでくださいました。

塾長曰く、日本のスポーツの特徴ではないですが、海外では年を取ってもスポーツを続けています。なんとなくわかる気がします。子供はスポーツを大人にさせられているんですかね?そうであれば、確かに大人になってもスポーツをするという考えは希薄しますね。

道徳が教科になり、答えを教える、答えが出てくるとしたら、ちょっと怖い気がしますね。星野くんの二塁打の話ではないのですが、監督の意見にただ従うことが必ずしも正解なのでしょうか。考えなしに、はいはいと誰かに従ったりすることは危険な気がします。

そんな話を塾生でやっていると、塾長が1年生の道徳の教科書を持ってき、一つの話を読んでくださいました。

おじさんの手紙

小学校にお手紙が届きました。

「おじさんは皆さんと同じ電車に乗っていました。みんなが乗ってきたときには、ちょっと嫌な気持ちになったのです。どうせうるさいだろうからと思ったからです。しかし、皆さんはとても静かでした。それをみて、おじさんは恥ずかしくなりました。

嫌な気持ちになった自分が恥ずかしい。

電車の中ではみんな、にこにこで降りていく

そんなみんなを見送り、

みんなにお礼を言いたく手紙を書きました」

というような内容でした。

塾長「4つの話を聞いて、若い人はどう思うのか聞いてみたいのだけど」

高橋くん「自分は野球をやっていたので、それについて。うーん、深くそれを知っていれば、そうかもと思うのですが、小学校6年生でってことを考えるなら、この教材はどうなのかなと思います。大人になった今の自分なら、入りたいチームの監督を知っていて、それで選べるので監督の指示にも従いますが」

と話していました。

塾長が小学校の先生をしていた時、道徳の研究授業の講師をしたことがあるそうです。そこでは、勇気についての授業だったそうで、授業をされていた先生が「これは勇気ですか?」と生徒たちに質問しました。すると手を上げる生徒がいて、それに対し、「はい皆さんは違います,×です。次にいきましょう」と話が進んだそうです。塾長はこれに対して、なぜ、子供たちが勇気と思ったのか、その理由を聞かないといけないと話されました。

今回の塾で紹介4つの話はというわけではないですが、「集団の怖さ」が出ているような気がする。子供集団が大切だといっているが、こう言うことではない。集団はみんなの意見に従うからいい集団なのではなく、色々な意見があってそれを認めあうからいい集団だと話されました。本当にその通りですね。

そして、子供は生まれながらにして社会のルールを知っているという話に移りました。

どういうことかというと、塾長が子供社会でルールが出来上がっていく瞬間をみたということでした。

子供たちが体を動かしたくて走り出します。しかし、それぞれが好きな方向で走ってしまうと当然ぶつかってうまく走れません。そこで、子供たちが自分たちで、同じ方向に走ろう!しかし、みんなが同じ方向に走っても、今度は走るスピードが違いうまく走れません。そしてら、同じリズムで走ろう!となったそうです。すると、全員がぶつかることなく走ることができたそうです。

ルールは誰かを縛るものではなく、お互いが心地よく過ごすためにある。そう考えれば、確かに集団生活していく子供達が独自のルールを自分たちで作りそれで仲良く遊んでいるような気がします。子供って本当にすごいですね。

そんなことを思うと、道徳で何かを教えようという教科はどういうことですかね。いろんな考えがあっていい!時にはそれをお互いに折り合いをつけながら、その場にあった考えにまとめていくことが大切な気がしますが。難しいですね。

という話をし、塾は終了しました。今回の塾はとても白熱し、いつも以上に濃い内容の塾だったように感じます。楽しい時間はあっという間でした。まだまだ書き足りていない部分がありますが、今回の報告はこれでおしまいにしたいと思います。

報告者 横田 龍樹